La belle histoire de Renaud Rodier

Par

Le

J’écris parce que le réel ne m’a jamais suffi. Enfant déjà, je refusais de me résumer aux données brutes de mon existence : un huis clos ouvrant sur une cour de prison ou des HLM, une atmosphère saturée d’inquiétude et de silence. Il me fallait autre chose.

Ma petite bibliothèque fut ma première issue de secours. Chaque livre ouvrait une brèche. Mais à la dernière page, la porte se refermait, et la réalité revenait à la charge. Alors j’ai écrit. Pour prolonger la fuite. Des poèmes, des nouvelles, puis des romans, pendant mes études. Des manuscrits confiés à quelques amis, la main tremblante. Grand lecteur, je mesurais le gouffre entre ce que j’avais écrit et ce que j’aurais voulu lire. Peut-être aussi parce que je ne me reconnaissais pas dans l’image que je me faisais du monde de l’édition : un entre-soi parisien, codé, trop satisfait de lui-même. Une vision sans doute fausse, ou du moins incomplète – mais qui me tenait à distance. Moi, je voulais la marge.

Alors j’ai préféré vivre une vie romanesque plutôt que d’arpenter Saint-Germain, mes tapuscrits sous le bras. J’ai « égaré » mes tentatives de livres et suis devenu humanitaire. Un mot flou, parfois galvaudé, mais qui contenait du mouvement, du heurt, de l’aventure. Ce métier m’a fait traverser l’Histoire avec un grand H – et tout ce qu’elle fracasse. Parfois, il ne restait qu’à tendre une bâche sur des ruines, ou recoller des visages avec un peu de sparadrap. Ma vie s’est transformée en anecdotes qu’on raconte au coin d’un bar pour épater la galerie – ou pour tenir. J’embellissais souvent : l’écrivain n’était jamais loin.

Puis il y a eu Jérusalem. Un attentat. Une balle de Kalach. Un souffle au-dessus de ma tête. Une milliseconde où tout aurait pu s’arrêter. J’ai survécu. Par entraînement ou par chance – je ne sais pas. Mais ce n’était pas une anecdote de plus. C’était la conclusion d’un livre : celui de ma vie d’aventurier. Ce que je taisais au coin d’un bar ne pouvait plus rester informe. Il fallait lui donner corps. Non pour témoigner. Pour faire sens.

Je me suis imposé un rythme : six à huit heures par jour, pendant près d’un an. Peu de distractions. Moins encore de certitudes.

J’ai repris le fil d’une histoire interrompue des années plus tôt : L’Œil du Cyclope. Un texte fiévreux, hybride, autopublié en 2020. Si peu l’ont lu… Et pourtant, tenir ce rectangle de papier entre mes mains m’a bouleversé. Ce qui flottait dans mon crâne était devenu tangible. Et pérenne. Quelque chose qui, peut-être, me survivrait.

C’est à ce moment-là que j’ai pris une décision radicale : me mettre en disponibilité pour écrire à plein temps. Une décision que beaucoup ont regardée avec scepticisme. Une crise de la quarantaine, peut-être. Une illusion tardive. Moi-même, je doutais. Mais je me suis imposé un rythme : six à huit heures par jour, pendant près d’un an. Peu de distractions. Moins encore de certitudes. Seulement cette voix obstinée qui me disait d’aller au bout.

Ce travail a donné naissance aux Échappés. Un roman choral, palimpseste. Quatre cents pages. Des voix croisées, des récits esquintés, un labyrinthe de manques, de doubles, de fuites. Rien de très « publiable », pensais-je. Mais, pour la première fois, la conviction d’avoir écrit un livre qui valait la peine d’être lu. Je l’ai donc envoyé à une vingtaine de maisons. Des mois d’attente. Refus standardisés. Ou silence.

Lorène insiste. Elle garde la foi là où moi je l’ai perdue. Et puis, un courriel : une éditrice d’Anne Carrière, Manon Buselli, touchée par mon livre.

Pour ne rien regretter, pour pouvoir faire mon deuil, j’ai tenté un dernier va-tout : une plateforme encore peu connue alors, Édith & Nous. J’y dépose mon tapuscrit, sans y croire. Une conseillère éditoriale, Lorène, me contacte rapidement. Elle a beaucoup aimé l’incipit, me dit-elle. Mon texte est proposé à plusieurs maisons. Nouveaux rejets.

Je referme la parenthèse. J’en avais fini, croyais-je, avec les cercles fermés. Mais Lorène insiste. Elle garde la foi là où moi je l’ai perdue. Et puis, un courriel : une éditrice d’Anne Carrière, Manon Buselli, touchée par mon livre. Rendez-vous est pris avec le président de la maison, Stephen Carrière. Je crois passer un entretien, m’y prépare. Mais ils m’ouvrent les bras et me parlent de mon livre comme je n’avais jamais osé le faire moi-même. Je ne comprends même pas tout de suite qu’ils me proposent un contrat. Et cet « entre-soi » que j’imaginais si clos s’est, ce jour-là, révélé curieusement ouvert.

L'écriture [...] est devenue, pour moi, la forme la plus juste d’engagement aujourd’hui.

Les Échappés paraît en janvier 2024. J’envisage un succès fulgurant ou une catastrophe biblique. Ce sera autre chose : une réception vive, portée par les lecteurs, les libraires, la presse. Le roman circule, touche, trouble. Il est sélectionné pour huit prix littéraires. Il en reçoit trois. Les ventes suivent : solides, régulières. Pocket rachète les droits poche. Il reparaît en janvier 2025. Une trajectoire belle et digne. Ni raz-de-marée, ni indifférence. Mais un sillage. On me « remarque ». Et surtout, on me lit.

J’apprends à accueillir les déceptions comme les éloges. Les premières incitent à continuer le travail. Les seconds, à se méfier de soi. Ce sont des douceurs qu’il faut savoir quitter pour ne pas s’installer. Pour rester en mouvement, en alerte, en déséquilibre fertile. Autour de moi, une communauté de lecteurs se forme – bienveillante, exigeante. Elle m’encourage, me bouscule, me protège. Elle attend un nouvel opus. Je me découvre une responsabilité. Et, avec elle, la peur de décevoir.

Stephen Carrière me propose un deuxième contrat, sur la base d’une idée encore floue. Un signe de confiance. Un pacte. Lui ne doute pas. Alors je me lance. Non parce que l’écriture serait plus noble que l’action humanitaire – mais parce qu’elle est devenue, pour moi, la forme la plus juste d’engagement aujourd’hui. Après vingt ans à reconstruire des murs, il était temps que je m’attaque à ce qu’on ne répare pas avec du béton : le manque, la mémoire.

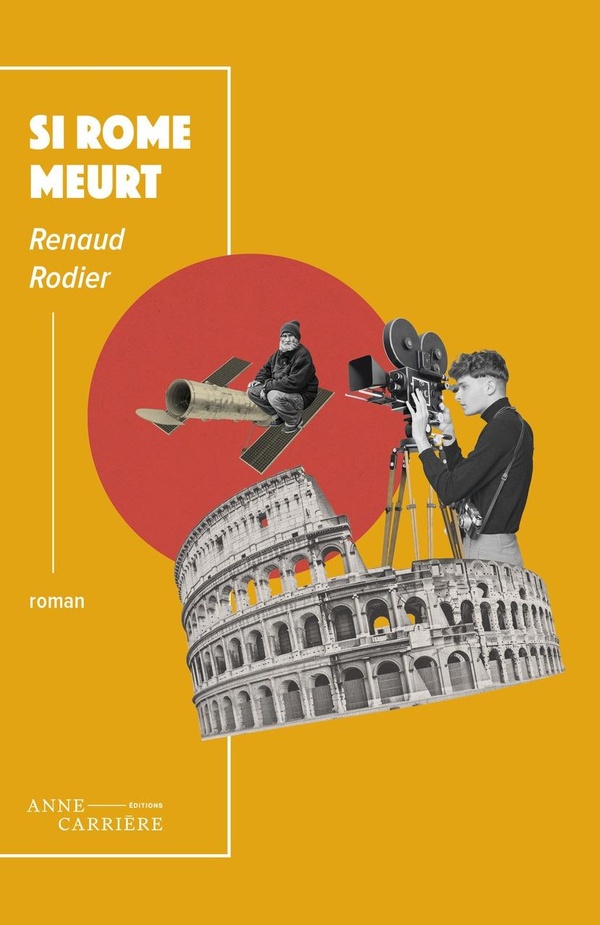

Si Rome meurt est paru le 22 août 2025. Ce deuxième roman ne ressemble pas aux Échappés, mais prolonge la même exigence : ne pas infantiliser les lecteurs, ne pas simplifier l’humain. Rester au plus près des failles. Je ne sais s’il plaira. Mais il poursuit cette tentative : comprendre ce qui vacille en nous – individuellement, collectivement – et comment, parfois, on tient quand même.

.png)